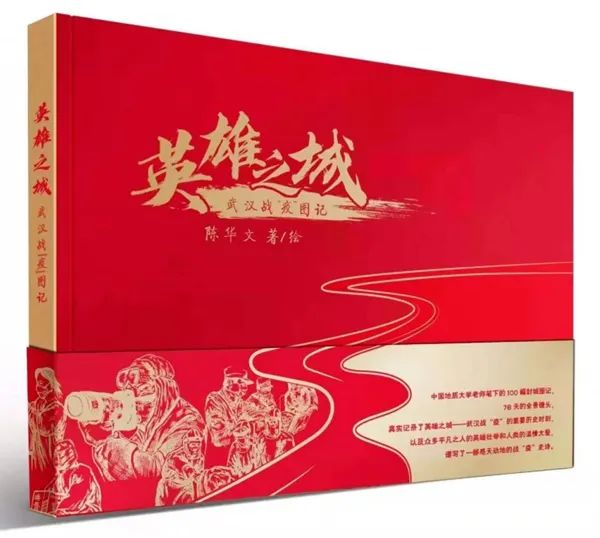

4月8日,是中国地质大学(武汉)绘本《英雄之城:武汉战“疫”图记》的出生之日。

三年前的2020年4月8日,对武汉来讲,是刻骨铭心的日子。这一天,经过76天艰苦卓绝的抗疫之战,疫情得到控制,城市解封。

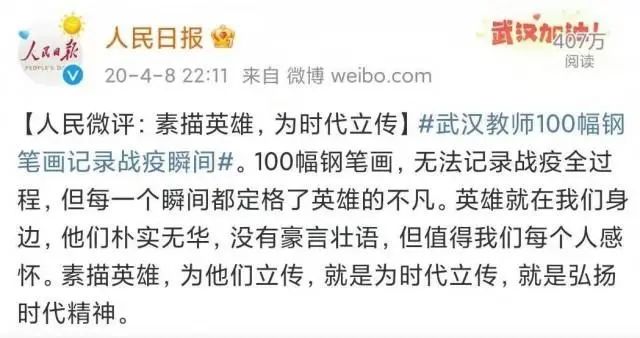

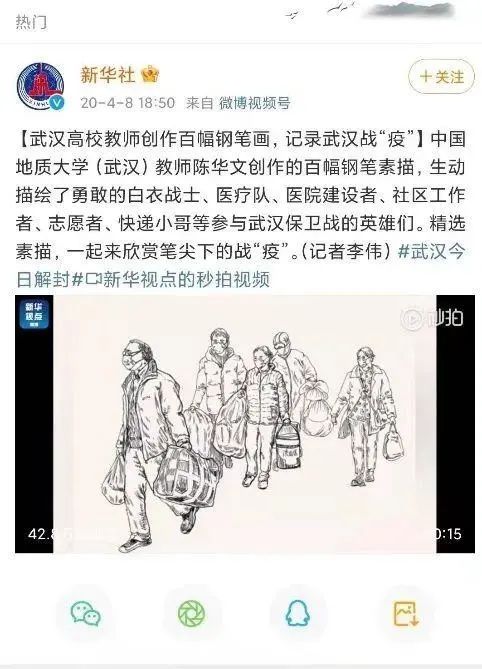

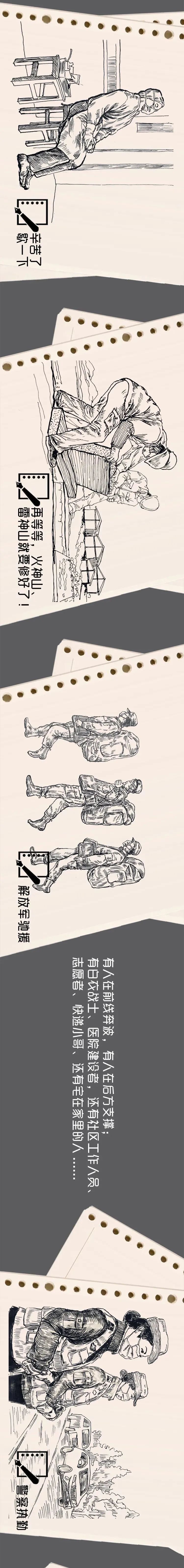

就在抗击疫情的几十天时间里,我一边在家给学生上网课,一边围绕武汉战疫,夜以继日画了100张武汉战疫主题的钢笔画。2020年4月8日晚,武汉解封时,人民日报微博、新华社微博,同时对百张钢笔画稿进行了报道。

随后,网络、微博、微信、抖音、报刊等几百家媒体进行转载报道。

以下是湖北日报新媒体当时做得长图报道:

2020年4月8日这一天,是绘本《英雄之城:武汉战“疫”图记》的出生之日。

2020年7月,中国国家博物馆收藏了20幅武汉战疫有关画稿。

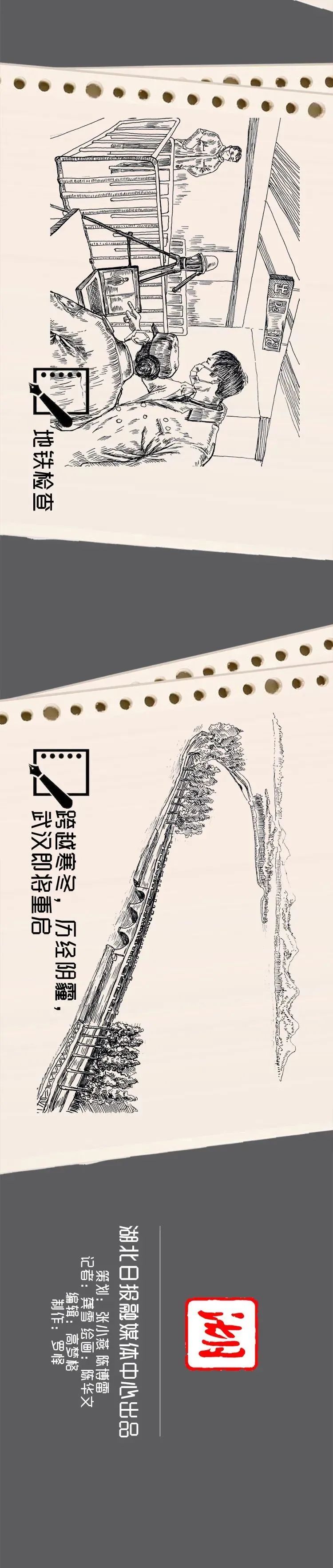

2021年12月,在百幅画稿的基础上,进行文字创作,最后成为绘本《英雄之城:武汉战“疫”图记》,由中国少年儿童出版社出版。

同时,《英雄之城:武汉战“疫”图记》列为湖北省文艺精品创作扶持项目。

该书出版后,多家媒体进行报道。2022年世界读书日前夕,著名编剧张冀予以专门推荐。

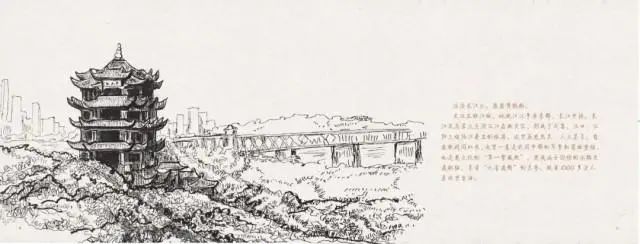

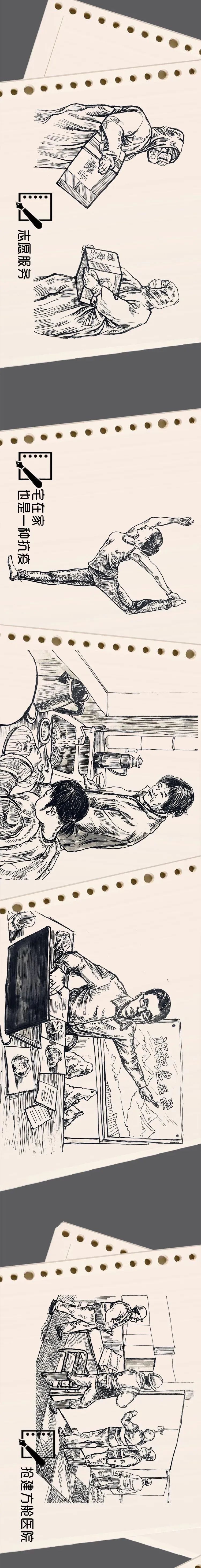

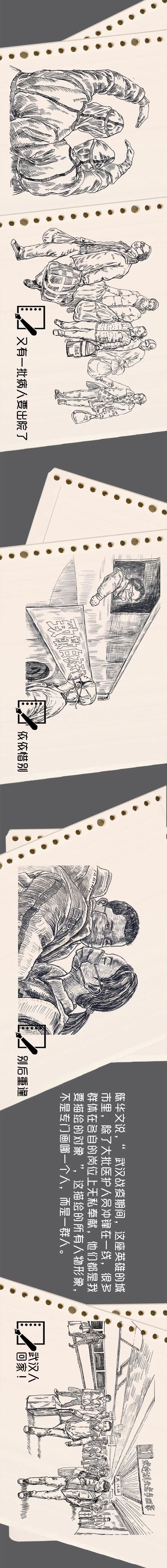

《英雄之城:武汉战“疫”图记》是武汉高校教师陈华文的100幅钢笔素描画,记录了在武汉战“疫”中100个难忘的英雄瞬间,描绘了武汉战“疫”期间的医生、护士、志愿者、医院的建设者、解放军指战员、公安干警、社区工作人员、快递小哥等战“疫”中的日常百姓群像。

教育部网络名师胡文江老师,针对《英雄之城:武汉战“疫”图记》,专门写了《高校教师善用“大思政课”的匠心之作》评论。该评论还获得2022年湖北高校新闻奖一等奖(评论类)。全文如下:

日前,中国地质大学(武汉)教师陈华文的绘本《英雄之城:武汉战“疫”图记》,由中国少年儿童出版社出版。该书刚一问世,就被列为“中国共产党人精神谱系”主题出版物推荐书单。(2022-01-08光明日报客户端)

习近平总书记指出:“‘大思政课’我们要善用之,一定要跟现实结合起来。上思政课不能拿着文件宣读,没有生命、干巴巴的。”在中国共产党坚强领导下打赢抗击新冠肺炎疫情的“武汉保卫战”“湖北保卫战”,就是新时代为我们提供的鲜活、厚实的“大思政课”素材。出于对“逆行者”最为朴素的感激与崇敬,出于新时代立德树人的使命要求,出于一名宣传工作者的责任,身处疫情“暴风眼”江城武汉的陈华文老师,看到同事们在疫情防控中默默奉献,敏锐地捕捉到“庚子战疫”大背景之下那些一幕幕感人的瞬间,必将为伟大的中国精神增添浓重的一笔。于是,2020年2月14日至4月5日,在近50天的时间里,陈华文进行钢笔画稿创作,他在网上查阅各种相关图片,还将学校疫情防控报道中的图片作为创作的源泉,百幅战“疫”钢笔画就这样应运而生。

《英雄之城:武汉战“疫”图记》注定载入史册。文艺创作的生命力在于记录时代、植根人民。正如陈华文本人所说:“武汉战‘疫’期间,这座英雄的城市里,除了大批医护人员冲锋在一线,很多群体在各自的岗位上无私奉献,他们都是我要描绘的对象。”突如其来的新冠肺炎疫情,让中国人对“人民至上、生命至上”产生了最为直观现实的感悟。在党中央的统筹调度下,来自全国各地的18支援鄂医疗队开赴武汉,火神山、雷神山医院迅速拔地而起并投入使用,“拉网式”大排查将社会面隐患榨干挤净……多少次泪水模糊了陈华文的双眼,他不辞辛苦,坚持用手中的笔描绘“逆行出征”的无畏、“卡口值守”的无休,“募捐支援”的无私,记录白衣战士、解放军指战员、医院建设者,还有社区工作者、志愿者、快递小哥……其中,见证“大疫之下国人群体之大担当”的20幅战“疫”画稿被国家博物馆收藏,绘本列入“中国共产党人精神谱系”主题出版物推荐书单,就是对高校教师善用“大思政课”立德树人的肯定和褒奖。

战“疫”图记让中国精神接续传承。新时代青年必须担负起中华民族伟大复兴的光荣使命、走好属于自己的长征路。这一代青年亲身经历了战“疫”,但未必真正读懂了战“疫”精神。如果说高校开学季开设的同上一堂战“疫”思政公开课已经让战“疫”精神走进课堂,那么,中国少年儿童出版社出版的《英雄之城:武汉战“疫”图记》就是一本鲜活的“大思政课”教材。它以画稿+文字的体例,分为临危受命、共渡难关、战“疫”曙光三个部分。还收录了战“疫”期间不同群体扼要的战“疫”感言,更加生动展现了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神,更加直观地告诉孩子们中国的战“疫”究竟为什么能够赢得胜利,为什么说中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。这种写实的画面无疑具有强大说服力、感染力,能够触及灵魂、入脑入心,帮助每一个青少年扣好人生第一粒扣子,自觉把小我融入大我,把个人梦融入中国梦。

记录英雄亦英雄,颂扬崇高真崇高。看不见别人的不好叫格局,看得见别人的好叫境界。“武汉不愧为英雄的城市,武汉人民不愧为英雄的人民”,习近平总书记对“英雄之城”武汉的评语,道出了世人的心声。在这里,英雄的武汉人不是具体指哪一个人,因此战“疫”图记描绘的人物形象是一群人。百幅武汉战“疫”主题画稿展现了武汉和武汉人民很伟大,同时大家也深切地觉察到,如果不是满怀爱意和激情,陈华文老师不可能在短期内创作如此之多的画稿,以至于数十家出版机构主动和陈老师联系出版事宜。无论何时何地,英雄的武汉不能被忘记,英雄的武汉人民不能被忘记,记录英雄、讴歌时代、颂扬崇高、传播战“疫”精神的高校教师不能被忘记。

围绕绘本《英雄之城:武汉战“疫”图记》的出版,2022年2月,我在《北京日报》发表了出版感言,全文如下:

我的绘本《英雄之城:武汉战“疫”图记》,2021年12月由中国少年儿童出版社出版,我看着大红的封面,内心非常感慨。这是我献给武汉和武汉人民的一本书,武汉是英雄的城市,武汉人民是英雄的人民。先前我也出版过几本专著,但我觉得哪一本书都不及这本有意义,我有些被自己感动。这个绘本以100幅画稿+文字的方式编著,分为“临危受命”“共渡难关”“战疫曙光”三个部分。此外,还收录了武汉战疫期间,不同群体的战疫感言。本书刚一问世,就被列为“中国共产党人精神谱系”主题出版物推荐书单中的337种图书之一。

2020年初暴发的新冠肺炎疫情,是新中国成立以来最大的突发公共卫生事件。武汉战疫注定写入历史,必然被人铭记。起初,我和大家一样,对这种传染性极强的呼吸道疾病,完全没有任何常识,充满恐惧,但是后来疫情防控有组织地开展,且成效明显,让我打消了顾虑。用历史的眼光看,中华民族在时间的长河中,遭遇过各种危机,我们的先人用勇气和智慧,一次次化危为机。武汉战疫,对武汉人民、全国人民都是严峻的考验,但终究挺过来了。

2020年上半年,武汉战疫打响没有多久,我就有强烈的冲动,一定要用一种方式,记录这座城市历经的“震颤”。我起初打算用文字记录战疫历程,但是和那些在医院战疫一线的记者们相比,我觉得自己的文字记录,多少有些苍白。最后经过权衡,我决定用绘画的方式,进行直观、艺术地再现。

我画武汉战疫系列100幅画稿,还有另外一个原因。武汉“封城”期间,我居住在中国地质大学(武汉)的小区里。我一边参加学校疫情防控工作,一边给艺术设计专业类本科生上两门网课《视觉与叙事》《故事板设计》。这两门课程的重要教学内容,就是用绘画的方式讲故事。我当时就想,正在发生的武汉战疫,就是最感人的故事,我让学生围绕这个主题,进行作业练习。而我,必须做教学示范。

2020年2月中旬~4月初,大约50天的时间里,我潜心创作武汉战疫主题画稿。我的创作图像素材主要有两个来源:一方面有感于学校疫情防控的感人故事,另外一方面对武汉战疫有关图片新闻进行艺术提炼。在此之前,我虽然围绕某一个特定的选题,创作过不同系列的主题画稿,可是从如此宏观的维度,展现一个重大事件还是首次,对我而言是不小的挑战。

创作时,我无意画一个个具体的人,而是武汉战疫中的不同群体。医务人员、人民子弟兵、警察、医院建设者、社区工作者、志愿者、快递小哥、厨师、教师、记者、居家的市民等,都是我描绘的对象。他们都在各自的岗位上,以不同的方式抗击疫情,都是平凡的英雄。在作画手法上,我以线条造型为主,融合了素描、版画、中国画的多种技法;在作画风格上,我去粗取精,省去繁缛的细节刻画,尽量做到人物的形神兼备。这些画稿中的多数人物形象,都戴着着口罩,这在我以前的创作中,是从未有过的。这也决定了武汉战疫100幅主题画稿的特殊性和纪念性。

创作武汉战疫主题画稿的过程,是有故事的。当时家里没有专门的画纸,我就用普通的A4打印纸替代;没有专业的画笔,就用普通的钢笔、水心笔和女儿的马克笔凑合着用。我利用晚上的时间,描绘武汉战疫的一幕一幕。也许作画时激情满满,在作画的过程中得心应手,每一幅画,几乎是一气呵成。这若是在平常,我是不敢想象的。毕竟,我画的是我熟悉的城市,还有我身边的人、身边的景。

家里太小太挤,没有专门的桌子供我画画,女儿平时做手工的矮圆桌,晚上就成为创作的“战场”。夜晚,家人都熟睡了,我就摊开纸笔,坐在小板凳上,弯着腰,趴在小圆桌前一笔一笔地画。这样一画至少都是两个小时。创作中,我经常忽略了时间的存在,不知不觉画到凌晨2点。当我画完一张,打算站起来时,发现双腿麻木冰冷。创作的每一天,失眠是常事,躺在床上,睁着眼睛想着的都是下一幅画稿的构图形式和表现人物。

创作期间,我时常要到学校总办公室值班。有一次,两张画稿忘记放到抽屉里,晚上回来时,发现画稿被女儿涂得乱七八糟。我又气又恼,想好好教训一下她。可是看着女儿忽闪忽闪的大眼睛和那调皮的坏笑,我的心软了。女儿每天不能出门,已经让她受委屈了。在武汉战疫主题系列画稿中,我专门描绘了女儿懒洋洋坐在沙发上看图画书的样子,以及身边的各种玩具。我还描绘了女儿在厨房里,跟着奶奶学切菜的模样。她有两天叫嚷着到外面吃好的,我很是无奈,很是心疼。于是,我专门又画了一张孩子睡觉梦见美食的场景。不仅是我的女儿,武汉多少孩子,不是这样呢?

每每画完几幅,我时常把画稿拿出来,在微信朋友圈“秀”一下,师友们纷纷点赞,也提了一些中肯的改进意见。我觉得不是自己一个人在画,而是很多人在和我一起“画”。2020年4月初,100张武汉战疫主题画稿完工时,湖北主流媒体纷纷进行报道。4月8日,武汉“解封”。新华社微博对画稿进行报道,同样是在这个难忘的夜晚,人民日报微博也对100幅画稿进行报道。两家主流新媒体在一个晚上,不约而同地报道一个人的画稿,这是少见的。当晚一个小时都不到,就上了微博热搜。更出人意料的是,人民日报微博推送报道不到2小时,再次进行内容推送,并且配上题为《素描英雄,为时代立传》的短评,内容是:“100幅钢笔画,无法记录战疫全过程,但每一个瞬间都定格了英雄的不凡。英雄就在我们身边,他们朴实无华,没有豪言壮语,但值得我们每个人感怀。素描英雄,为他们立传,就是为时代立传,就是弘扬时代精神。”

2020年4月中下旬,先后十多家出版社联系我,有意出版武汉战疫100幅画稿。这其中,就包括中国少年儿童出版社的编辑李世梅老师。我之所以选择将画稿交付李世梅老师,被她的出版诚意深深打动。坦率地讲,最初我是有些犹豫的,而她每次和我网络电话,一聊就是一个多小时,对于出版构想,她谈得细致、具体、专业。2020年5月初,我正式决定将画稿交付李世梅老师打理,真的有“托付终身”的感觉。

2020年6月—2021年10月,我们围绕画稿的出版,进行过几十次不同方式的沟通、交流、讨论,我们共同为了出一本不让读者失望的绘本努力着。一部优秀的绘本,文字也是重要组成部分。我最初以为给画稿配上文字很简单,但是深入进去之后,发现这并不简单,不仅文字表述需要准确、精炼,还要有文学性和可读性。为了写好画稿对应的文字,我五易其稿,花了大半年的时间。

《英雄之城:武汉战疫图记》出版之际,有三件事情不得不提。第一件事情:2020年2月底,我当时画了近30幅,受到《中国矿业报》编辑老师们的关注,该报打算对我的画稿进行连载。这让我颇为兴奋,也给我后续70幅的创作带来了极大的鼓励。若不是该报给我连载画稿机会,我都不知道自己能否完成100幅画稿。第二件事情:根据武汉战疫主题的部分画稿,我制作成微视频后,2020年7月获评武汉市科学防疫科普微视频优秀作品;2020年部分画稿参加教育部“共抗疫情、爱国力行”网络文化成果评选,获得书画类二等奖。第三件事情,武汉战疫中的20幅画稿,2020年7月被中国国家博物馆收藏。

回想武汉战疫的那些天,我目睹了我们的城市,从最初的惶恐不安到坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策。抗击疫情,人们不畏困难、守望相助、患难与共,武汉和武汉人民,无愧“英雄”二字,封一座城,护一国人。武汉战疫,不是一座城的孤军奋战,背后有全国人民的鼎力支持。《英雄之城:武汉战疫图记》一书,献给武汉和武汉人民,也献给在疫情阻击战中努力付出的所有人,献给在疫情中罹难的同胞,历史不会忘记那难忘的岁月。本书之出版,旨在弘扬生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。(陈华文)

自然文艺微信公众号是中国地质大学(武汉)山河网络名师工作室旗下的新媒体平台。本公众号主要讲述地大故事、生态文明故事,强化导向引领,倡导人与自然和谐共生。欢迎广大网友来稿,新闻、评论、图片、微视频等等均可。邮箱:693900474@qq.com