我曾经说过,青年学者最需要踏踏实实从零做起的精神。面对任何一个学术门类,既要有开阔的视域,又要从小处入手,着眼于基础性研究,久久为功,方可积跬致远。就汉水文化来说,目前已公开出版的研究成果对正史方志资料利用得比较充分,对野史笔记、家乘谱牒、佚文杂著等民间史料的挖掘、转化相对薄弱,因此,加强对汉水流域文献资料的搜集整理仍然为重中之重。

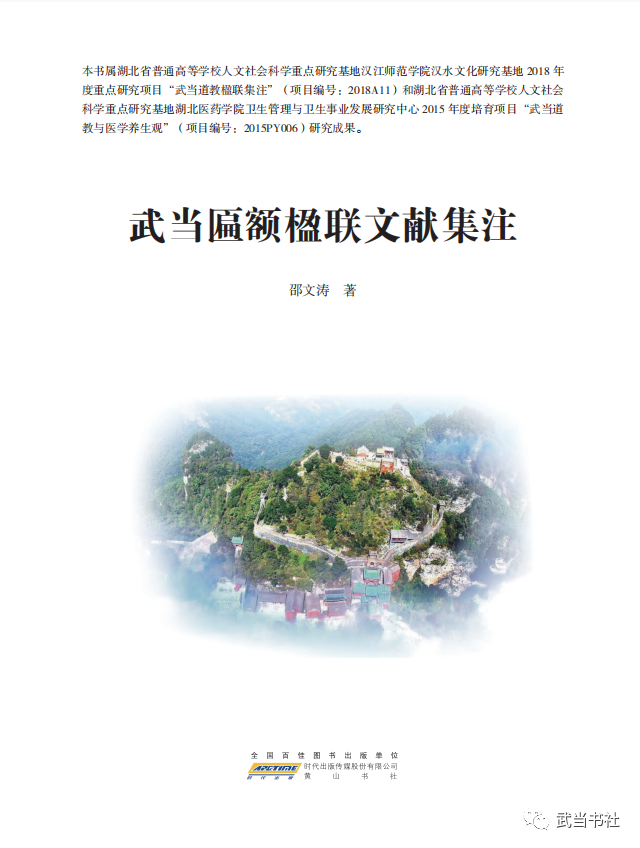

武当山是汉水流域重要的道教名山,独特的地理位置与自然环境造就了博大精深的道教文化,对汉水流域道教的形成发展具有一定的引领作用,至今仍影响着该地区的社会风俗与人文精神。近几十年来,武当山已成为全国乃至世界各地道教学者关注的焦点与亮点,纷纷把目光聚集在道教历史、道教哲学、道教伦理、道教建筑、道教音乐、道教武术、道教医药、道教文学诸领域,地方高校与各级政府相继举办了数十次学术研讨活动,出版了一大批代表目前学术界较高水平的学术专著与论文集,取得了丰硕的研究成果。随着学术研究的持续推进,人们在研究对象上更加细化,在研究方法上更加科学,对研究材料的要求上需要更加的严格和精准,这是今后的走向与趋势。

从事汉水文化研究,需要参阅大量的文献资料。我在撰写《明代汉江文化史》的过程中,仅引用的各类文献专著就有近二百种之多,而翻检通读的数量就更大了。以个人的学术经历来看,目前能够获取资料信息的渠道大多是从已出版的书籍和学术刊物中得来的,除此之外的获取途径非常有限,这在一定程度上影响学术创新和学术研究的高质量、可持续发展。而在汉水流域的历史长河中仍有大量的文化遗存值得我们去深入探索和研究,这些文化遗存都具有多重文化价值,需要得到充分的挖掘和利用,但在现有的文本资料中是见不到的,需要我们借助其他的途径和方法。只有不断地发现新材料,解决新问题,才能更好地促进汉水文化研究。

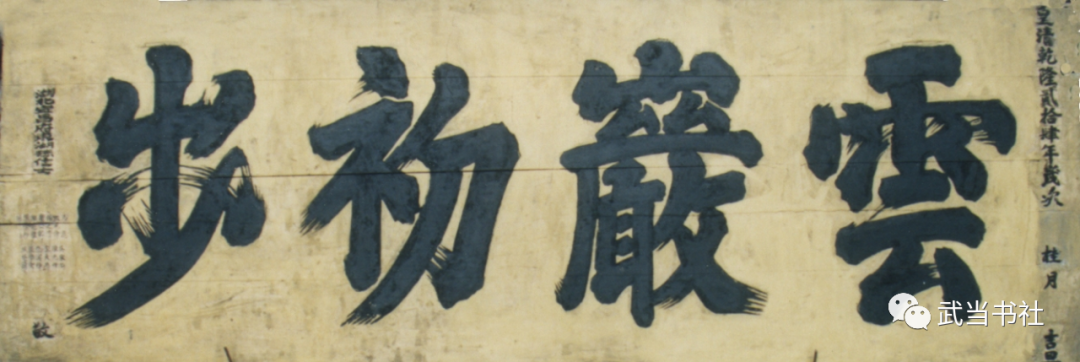

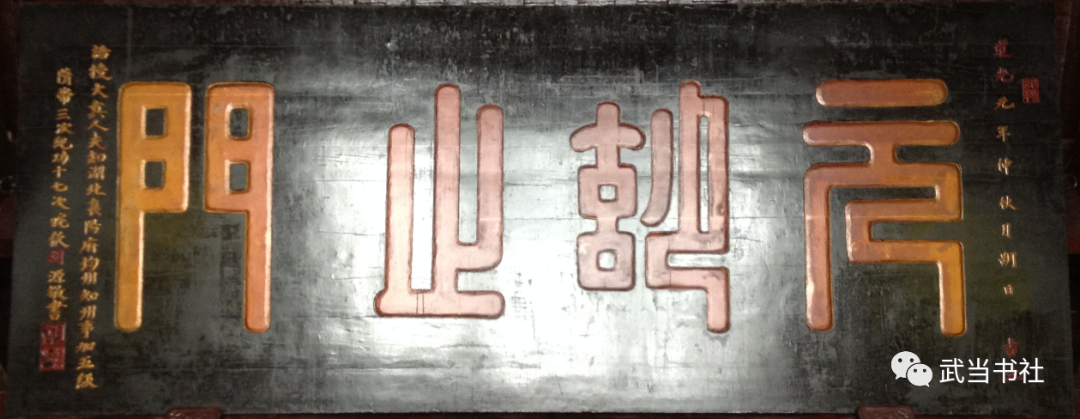

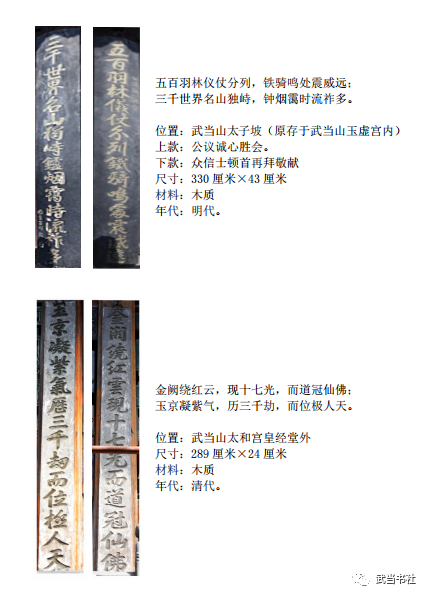

武当山历代匾额楹联是武当文化的重要组成部分,其时间跨度之久、来源分布之广、涉及内容之深,承载和见证了武当山道教历史的厚重与沧桑。其蕴含的文物价值、道教价值、文学价值、书法价值都彰显着武当文化的精深与玄奥。这项工作,此前已有人做过一些基础性的工作,也出版了部分相关的书籍,但是仍然存在较多亟待完善和提升的空间。2018年,湖北省高校人文社会科学重点研究基地汉水文化研究基地对当年申报的社科课题开放性项目进行评审,由湖北医药学院邵文涛老师申报的《武当道教楹联集注》经专家组评议通过,成功立项为重点项目。两年多来,文涛老师按照该课题项目的学术要求,拟订了详细的田野调查方案和资料普查计划,多次利用节假日赴武当山各宫观及深山密林中踏勘寻访、采录拾遗,发现并搜集了大量此前尚未收录记载的匾额与楹联资料,并对所有的匾联资料进行校勘批注、归类整理,最终结集成书。

文涛老师长期在图书馆工作,为其学习、研究、写作创造了诸多便利,近期发表了不少有价值的学术论文。同时他又具有较深的古汉语与历史文献学基础,对先秦诸子经典的考证阐释用功颇勤,曾历时五年编著出版了《<老子><论语><楚辞>正编》一书,确有坐冷板凳的精神,这在当今的青年学者中是非常难得的。作为《武当匾额楹联文献集注》这本书的第一位读者,通阅全书之后,无论是资料搜集、征引文献、注释解读还是编校排版,都超出了我的想象,字里行间流露出作者艰辛的付出。

此书原来报批的项目名称为《武当道教楹联集注》,但在成书的过程中,作者又增补了武当山的匾额内容,虽然额外地增加了工作量和工作难度,但是更加丰富和完善了武当山匾联文化体系,其意义是显而易见的,从中可以看出作者严谨的工作作风和求真务实的治学态度。此书以武当山匾额楹联为主体,以景区旅游路径为主线,通过对各宫观、庙宇、殿堂等名胜古迹及其匾联的介绍、采录、注释、解读,使人们在了解武当山匾联文化的同时,也间接地学习了武当道教文化知识。除了对联实物之外,道教内还传承着门类齐全的实用对联,诸如春联、寿联、挽联、丹房、斋醮等反映道人宗教生活的联语,这些与世俗社会截然不同的联语,有的揭示了道人闲云野鹤的生活情趣,有的隐含了对景炼心的修道玄机,也有的表达了超凡脱俗的精神追求与得道成仙的美好向往,是研究武当道教稀见的文献资料,具有多重文化价值。

此书的出版,对青年学者来说,至少有两点启示:一是在学术研究中要有问题导向,善于在学术领域内发现值得研究的课题;二是要有从书斋到田野的历练,“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。这两点,文涛老师做得比较好,希望今后在汉水文化研究上不断取得新的、更大的进步!

(作者系十堰市政副主席、汉江师范学院二级教授,汉水文化研究首席专家)