绘本《你好,长江》第五章: 逐浪鱼踪

文图创作:陈华文、许俊扬、刘星月、吴小诺

长江的澄水波之下,有400多种鱼类繁衍生息,是当之无愧的水生生物资源宝库。然而,过度的捕捞,让长江生态平衡岌岌可危,鱼类资源逐渐减少。近年来,“长江十年禁渔”无疑是最有力的守护之举。自 2020 年起,长江流域重点水域,再无往日捕捞的繁忙景象,一切生产性捕捞活动都被禁止。这一禁令,宛如给长江按下了“暂停键”,为鱼类开启了重生的旅程。

江豚,是长江流域独有的水生哺乳动物。作为国家一级保护动物的江豚,是长江生态系统中的顶级消费者,以鱼类、虾类为食,默默维持着水域生态的微妙平衡。曾经,长江生态的破坏,让江豚数量锐减。近年来,湖北石首天鹅洲、湖北洪湖新螺段、安徽铜陵淡水豚等国家级自然保护区纷纷建立,如同温暖的摇篮,为江豚提供了安全的栖息地。

白鱀豚,中国特有的淡水鲸类,享有“水中大熊猫” 的美誉。往昔,它的身影出现在长江中下游以及洞庭湖、鄱阳湖的碧波里。然而,时光的车轮无情碾过,生态的恶化如乌云般笼罩。2004年,长江南京段那搁浅的白鱀豚,成为人们最后一次确切的野外观测记录。自那以后,它像是隐匿进了江水的深处,再未现身。它的“失踪”,不仅是一个物种的落寞,更是长江生态保护路上的警钟。

长江白鲟曾是当之无愧的水中巨灵,它身形庞大,成体体长2至3米,体重可达100至900 公斤。曾经,它在长江的干支流中自在穿梭。1983 年,国家将其列为一级保护动物,沿江设立保护站,试图留住这珍贵的物种。可过度捕捞、频繁航运和水域污染,如恶魔的利爪,无情地伸向白鲟。1993年,白鲟功能性灭绝,2003年人们最后一次目睹它的身影,此后便踪迹全无。加大长江水生生物保护刻不容缓,这不仅是为了那些可爱的生灵,更是为了我们共同的家园。

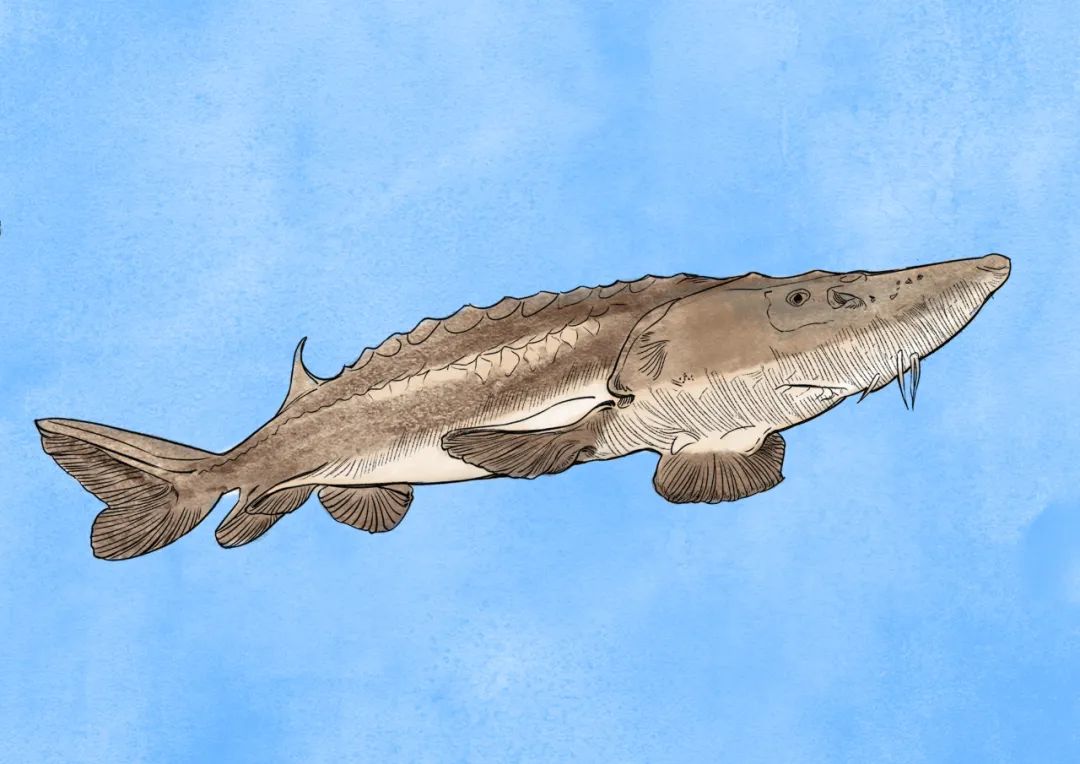

国家一级保护野生动物长江鲟,是长江流域的珍稀鱼类,身形小巧而不失灵动,日常体长大多在100厘米以,体重在5至10公斤间徘徊。身为底层鱼类,长江鲟对强光和噪音天生畏惧,似乎更喜欢那些静谧的时刻。每当夜幕降临,它便在河床底部缓缓穿梭。由于人类活动的影响,它的家园渐渐缩小。如今,它们大多集中在长江上游,坚守着这最后的栖息地。

中华鲟是一种非常珍贵的古老鱼类,作为国家一级保护动物,体长在0.4至1.3 米之间,体重50至300公斤。中华鲟属于典型的海河洄游性鱼类,每年夏秋之际,从长江入海口出发,跨越 3000多公里只为回到金沙江一带,完成产卵繁殖的使命。它对水质、水流、水温等环境因素极为挑剔,长江生态环境的任何细微变化,都直接关乎它们的生存与繁衍。

湖北宜昌在中华鲟的保护之路上,扮演着至关重要的角色。回溯至1996年,宜昌中华鲟自然保护区正式成立。多年来,抢救治愈了36 尾误伤的中华鲟,让这些受伤的精灵重归长江。近年来,科研人引入超声波跟踪技术,追踪它们的踪迹;江底捞卵技术的应用,能深入了解中华鲟的繁殖奥秘。一系列创新举措,为中华鲟的保护注入了科技力量。

2023至2024 年,宜昌中华鲟自然保护区与科研机构合作开展多项专题研究,包括中华鲟洄游路线变化、食物偏好研究等,进一步加深对中华鲟生态习性的了解,为保护策略的制定提供科学依据。此外,为了保护中华鲟,湖北省组织科研部门参与宜万铁路过江、川气东输等涉及保护区工程的环境评估,严格把关。例如,宜万铁路原设计从保护区核心区穿江而过,后征求意见改走架桥过江,以此减少对中华鲟的影响。

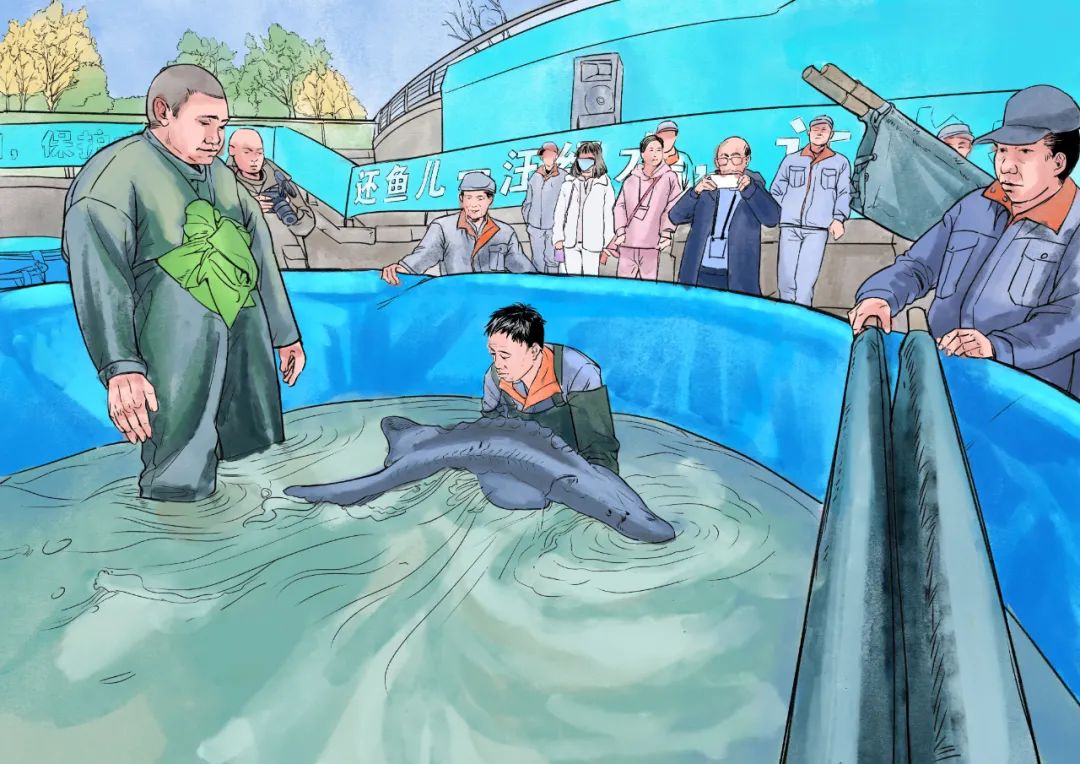

长江流域不断加强鱼类的救助,对受伤鱼类进行初步检查,判断伤势和物种。对于伤势较轻的鱼类,在现场进行简单处理,如伤口消毒、涂抹抗菌药物,随后放归长江。伤势严重的则带回专业救治中心,利用B超、X光等设备进行全面检查,制定详细治疗方案。若是中华鲟等大型珍稀鱼类受伤,国内顶尖专家便会齐聚一堂,共同会诊,只为让这些珍贵的生命重获生的希望。

鱼苗是长江鱼类繁衍的希望,有关部门不断加强加强技术创新,开展鱼类保护,研究鱼类的生态习性、繁殖规律、遗传多样性等,探索人工繁育、增殖放流等技术创新,提高鱼类保护的有效性。

河鲀,身躯呈圆筒形状,或体表光滑裸露无鳞,或周身长满尖锐毛刺。每年四月,河鲀便会从辽阔大海毅然游向长江中下游,这种江海洄游的习性,成为它们生命中独特的印记。曾几何时,长江流域河鲀的资源量急剧减少,它们的生存环境遭受严重威胁。为了守护这一珍贵的生物,从生态环境的整治,到人工繁育技术的探索,每一步都凝聚着对河鲀的关切。

扬子鳄,作为中国特有的珍稀鳄鱼品种,也是世界上体型最小的鳄鱼之一,在地球上已生存了两亿多年,堪称生物进化的“活化石”。扬子鳄身在水中身手敏捷,在陆地行动略显迟缓。曾经,扬子鳄的生存遭遇了巨大危机。好在,人们及时意识到了保护扬子鳄的重要性。多年来,通过建立自然保护区、开展人工繁育等措施,种群数量逐渐稳定。如今,人工繁育的扬子鳄约万条,野生数量在100至150条左右。

大鲵,俗称娃娃鱼。体长通常在1米左右,是地球上最大的两栖动物之一。大鲵偏好水温稍高、温差较小的水体。它的性成熟时间晚,对繁殖环境的要求极为苛刻,这使得自然恢复周期漫长。为了守护这一珍贵物种,先后建立了湖南张家界大鲵国家级自然保护区、桑植县大鲵自然保护区、湖北竹溪县万江河大鲵自然保护区,为大鲵提供了安全的生存空间。

胭脂鱼,也称红鱼,成鱼体长一般在50至60厘米,最长能超100 厘米,体重通常10至15公斤。它的身形极具特色,身体侧扁且高,背部在背鳍起点处高高隆起,腹部宽平,整体呈现出独一无二的纺锤形。胭脂鱼偏爱水质清新、溶氧充足之处。胭脂鱼像一把钥匙,有助于科学家深入研究鱼类的演化历程和生态特征,为了解长江水域生态系统的演变和生物多样性提供了重要线索。

青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼,被称为 “四大家鱼”,在长江渔业资源中占据重要地位,也是长江鱼类保护的重点关注对象。青鱼栖息在水域的中下层,尤其偏爱深潭、江心洲附近以及水流相对平缓的河湾区域。长江水域的丰富食物资源和适宜水温,为青鱼的快速生长提供了“温床”。长江生态系统中,青鱼作为中下层的肉食性鱼类,通过捕食螺蛳、蚬、蚌等生物,调节水生生物的种群数量,避免其过度繁殖对水体环境造成破坏。

在淡水世界里,草鱼从孵化的那一刻起,生长速度令人惊叹。在幼鱼阶段,它像被施了魔法,出生第一年体型就能膨胀60倍,体重轻快突破0.5公斤。2至4年,草鱼迎来了飞速成长的黄金期,每年增加1至2公斤。回溯历史,草鱼在长江渔业舞台上占据着重要的位置。然而,过度捕捞让野生草鱼的生存举步维艰。实施“十年禁渔”政策后,在一些江段出现成群的米级草鱼。

鲢鱼,又名白鲢、鲢子,在长江流域的水域中极为常见。鲢鱼侧扁且稍高,呈纺锤形,头较大,约占体长的四分之一。鲢鱼属于中上层鱼类,常出没于支流与干流交汇处、湖泊入江口等水流相对平稳的水域。由于鲢鱼大量摄食浮游植物的习性,能够有效控制水体中藻类的数量,防止藻类过度繁殖导致水体富营养化和水质恶化。

鳙鱼体型较大,侧扁而厚实,头部极为宽大,约占体长的三分之一,这被称为“胖头鱼”“大头鱼”。鳙鱼体背呈暗黑色,带有不规则的黑色斑点,腹部灰白色,各鳍均为淡灰色。鳙鱼属于中上层鱼类,偏爱开阔水面以及支流与干流的交汇处。它是典型的滤食性鱼类,在摄食、消化和排泄过程,促进了水域中营养物质的循环与再分配。

“才饮长沙水,又食武昌鱼” 的诗句,让武昌鱼声名远扬。武昌鱼,学名团头鲂,主要活跃在长江中游及其附属湖泊区域,湖北的梁子湖、长港、樊口等地是其重要的原产地。武昌鱼体高而侧扁,整体呈菱形,线条流畅优美,游动时姿态轻盈。武昌鱼是草食性鱼类,能控制水草生长,避免其过度繁殖。

近年来,有关部门积极行动,开启了一场守护长江鱼类的征程。2020 年,在四川泸州市江阳区的长江水域,人们地将 14.7 万尾长江鲟、厚颌鲂、中华倒刺鲃等鱼苗放入水中。每一次鱼苗的投放,都是对长江生态的一次深情守护。

长江流域各省市积极响应生态保护号召,大力增殖放流行动,为长江生态修复注入活力。2022年6月6日全国“放鱼日”,在武汉,3万多尾珍稀鱼苗被小心翼翼地放入长江水域,与此同时,宜昌向长江放流了鳊鱼、草鱼、鲢、鳙等6个品种的鱼苗,数量高达 720余万尾。同年6月26日,湖北浠水县在长江“四大家鱼”国家级种质资源保护区浠水段,投放了600万尾胭脂鱼、青鱼、草鱼、鲢鱼等品种的鱼苗。

增殖放流,旨在推动长江鱼类种群结构与比例更加和谐。珍稀濒危的鱼儿在人工繁育的精心呵护下,投身自然水域,以此获得更多在自然环境中生存的能力。

长江流域增殖放流吸引着社会各界的目光。在这一行动中,生态环境普及教育的火种悄然播撒,每一个参与的人,都成为了环保理念的传递者。这不仅仅是一场简单的仪式,更是全民的生态洗礼。

2020年1月1日实施的长江十年禁渔政策后,332个自然保护区和水产种质资源保护区,全面禁止生产性捕捞。长江干流、洞庭湖、鄱阳湖水生生物完整性指数评价等级相较于禁渔前提升了2个等级。这不仅是生态环境的复苏,更是人与自然和谐共生的时代注脚。

绘本《你好,长江》第一章:源启生澜

绘本《你好,长江》第二章:江川绿影

绘本《你好,长江》第三章:水韵长歌

绘本《你好,长江》第四章:峡江防灾

山河网络工作室微信公众号是中国地质大学的新媒体平台,主要讲述地大故事,强化思想引领,倡导人与自然和谐共生。欢迎广大网友来稿,新闻、评论、图片、微视频等均可。

收稿邮箱:693900474@qq.com