长篇绘本《你好,长江》再现长江大保护的生动图景长江是中华民族的母亲河,保护长江生态,就是守护人民群众的生命线,守护中华民族的未来。日前,中国地质大学(武汉)陈华文老师带领十余名学生,历经三年时间创作完成长篇绘本《你好,长江》。该绘本由200幅彩色画稿和4万字组成,这是新时代以来围绕长江大保护主题,首次由高校师生共同创作的长篇绘本。

《你好,长江》分为十个章节,分别围绕长江源头的生态保护、长江上游环境治理、长江科学考察、三峡库区地质灾害防治、长江两岸的动植物及水生生物、长江流域的名山大川、湖北在长江大保护中的担当、长江流域农业生产、长江下游生态治理及成效等等,力图多维度、多视角对长江大保护进行视觉叙事。

为了创作该绘本,陈华文查阅了大量资料信息,搜集了上千张的图片作为参考,还向有关专家学者进行请教。绘本创作中,涉及长江及其相关区域,他基本上都去过。除此之外,他还在长江及其主要支流汉江边有20年的生活经历,对母亲河有深厚的感情。

《你好,长江》的画稿遵循现实主义风格,用手工绘制的形式,艺术地再现长江大保护波澜壮阔的时代图景。创作中,陈华文一方面放眼长江流域生态保护的整体和全局,另一方面也将身体的人、身边的事进行再现。如,中国地质大学(武汉)实施的“地学长江计划”、以谢树成院士为代表的专家学者服务长江保护、师生在长江之畔开展野外实践科考等人物与场景,在画稿中进行呈现。湖北在长江大保护中肩负重任,绘本中对于长江与湖北有近40幅画稿的生动描绘,并以《荆楚护江》作为专门的章节进行文图叙事。

创作《你好,长江》并非一帆风顺。2023年上半年,陈华文在该校艺术与传媒学院承担《叙事与故事板设计》课程教学,本着“专业课教育+思政教育”的理念,他召集专业能力强的学生们成立创作小组,分工开展绘本画稿创作。他带领学生们在创作的过程中,遇到很多的难题,诸如:创作内容的甄选、不同的学科知识、不同画稿风格的统一等等。为此,创作小组本着团结协作的精神,绘本经过数次修改和打磨,终于在2025年2月完成创作。而就2025年寒假和春节假期,陈华文对绘本文字部分进行精心撰写。整个假期里,除了大年初一初二休假,他把所有的时间投入到最后的创作中。大学生许俊扬感叹地说:“我们参与创作《你好,长江》,不仅锤炼了专业能力,更是一次鲜活的生态文明教育。”

绘本《你好,长江》系中国地质大学(武汉)教学改革研究项目《艺术类课程学生作业向作品转化的教学模式研究:以<叙事与故事板设计>为例》(项目编号:2024082)的资助成果。

据悉,陈华文近年来专注人与自然和谐共生的价值倡导,围绕人、地质与生态保护等,带领学生还创作了《山河作证》《逐梦山河》《情系山河》《攀登者》等系列绘本作品,线上线下广泛传播,在业界备受好评,绘本多次获奖。其中,《山河作证》获评中央网信办“2022中国正能量网络精品”,2024年该绘本由中国地质大学出版社公开出版。

从今天起,对绘本《你好,长江》进行连载。

第一章 源启生澜文

图创作:陈华文、刘星月、刘雨秋、邱越

长江是中华民族的母亲河,它自高耸雪山蜿蜒而下,裹挟着春潮的蓬勃力量,一路浩浩荡荡向东奔涌。千万年间,江水滔滔,诉说着岁月的沧桑变迁,哺育了一代又一代中华儿女。长江流域城市林立,文明之火熊熊燃烧,它见证历史更迭,始终以宽广胸怀守护这片土地。如今,长江更是生态大保护的关键所在。它维系着流域内丰富的生物多样性,是无数珍稀物种的家园。保护长江生态,就是守护我们的生命线,守护中华民族的未来。长江,不仅是地理意义上的江河,更是民族精神的象征,流淌着无尽希望,值得我们倾尽心力去守护。

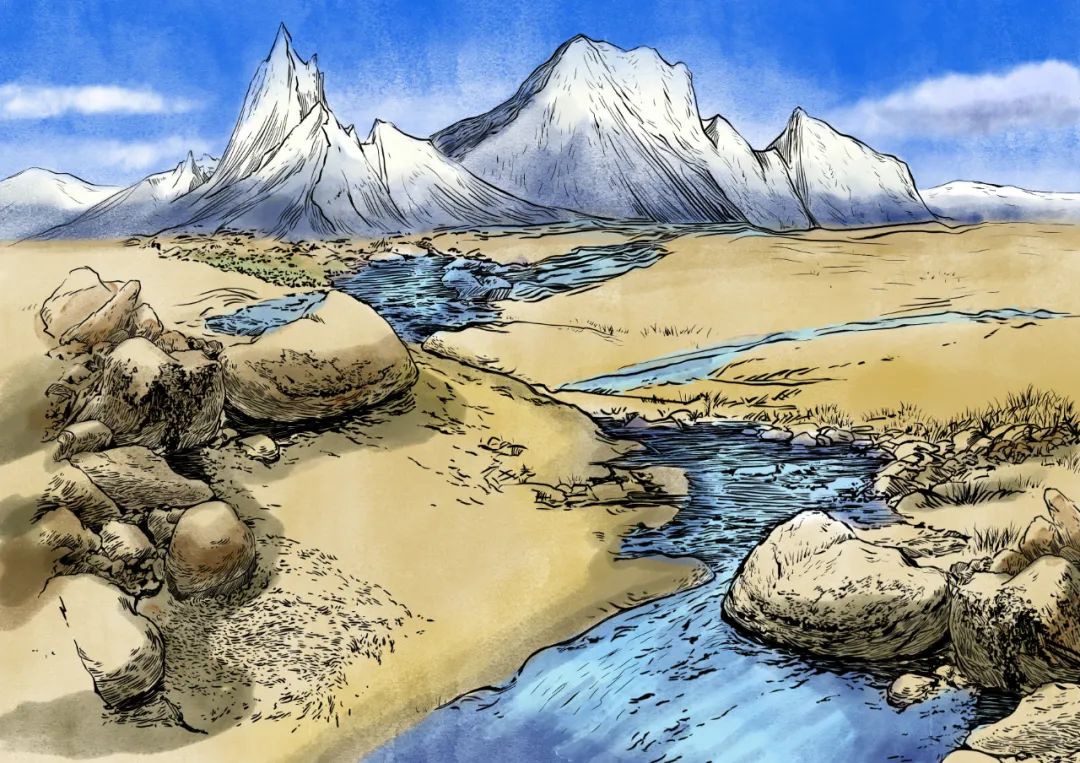

在青海省西南部,青藏高原的唐古拉山脉主峰格拉丹冬雪山,那片圣洁之地,正是浩浩荡荡长江的源头。这座孕育生命的雪山,如同一座天然水塔,源源不断地为长江注入生命之水,开启了长江长达 6300 多公里的壮丽征程。长江流经青海、四川等 11 个省、自治区和直辖市。长江源头是长江水系的起始点,源头之水健康与否,直接关乎长江大保护的全局。源头的冰川、冻土、草地等生态系统,不仅涵养水源,还为众多珍稀动植物提供了生存家园。保护好长江源头,就是守护我们“生命之源”。

长江流域面积达180多万平方公里,约占全国总面积五分之一的庞大水系,年入海水量 9500多亿立方米,占据全国河流总入海水量的三分之一以上。而这一切的开端,都离不开源头的皑皑雪山。雪山的冰川是巨大的固态水库,当暖季来临,冰雪融化,涓涓细流汇聚成河,开启长江的万里征途。雪山周边的生态系统,包括冻土、草地等,像一块巨大的海绵,在雨季吸纳多余水分,旱季再缓慢释放,保障长江水量的稳定。同时,雪山及周边独特的生态环境,是众多珍稀动植物的家园。

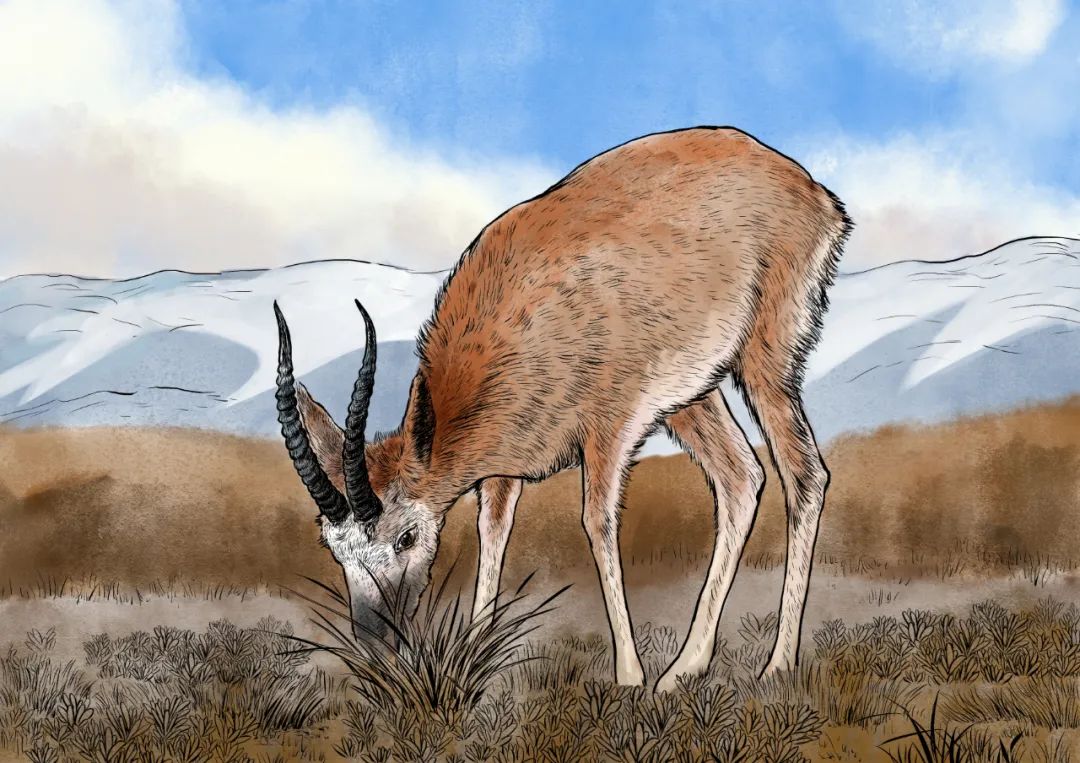

长江源头的生态保护,涉及水资源、地质地貌、动植物等多种要素,相互交织、相互影响。长江源头的藏羚羊,被誉为“高原精灵”,是青藏高原的特有物种,也是国家一级保护动物。它们体型矫健,成年藏羚羊体长可达1.35米左右,体重约40至60公斤。其背部呈红褐色,腹部为浅白色,雄性藏羚羊长有细长且笔直的角,极具辨识度。藏羚羊适应了高寒、缺氧的劣环境,拥有独特的迁徙习性,每年都会进行大规模的长途迁徙。由于曾经的非法捕猎以及生态环境变化等因素,藏羚羊的生存面临着严峻挑战,其种群数量一度急剧减少。保护藏羚羊,是长江源头生态保护的重要议题。

藏羚羊身姿矫健,在高原的草原与山川间穿梭。为了保护这一珍贵的物种,在长江源附近,成立了青海可可西里国家级自然保护区。自 2012年以来,针对藏羚羊的保护,出台了诸多举措。如,成立了专门的保护管理机构和执法队伍,他们肩负着守护藏羚羊的重任。执法队员们不畏严寒酷暑,不惧高原恶劣的自然环境,常年穿梭在保护区内。他们加大了对偷猎行为的打击力度,通过定期巡逻、设立卡点等方式,让非法偷猎者无机可乘。

经过多年的不懈努力,藏羚羊保护成效显著,曾经锐减的种群数量开始稳步回升,从2012 年的不足7万只,增长到目前约30万只。藏羚羊在高原上自由奔跑的身影越来越常见,它们的繁殖地也变得更加安全稳定。在藏羚羊的栖息地种植适宜的植物,改善草原生态环境,为藏羚羊提供充足的食物和水源。

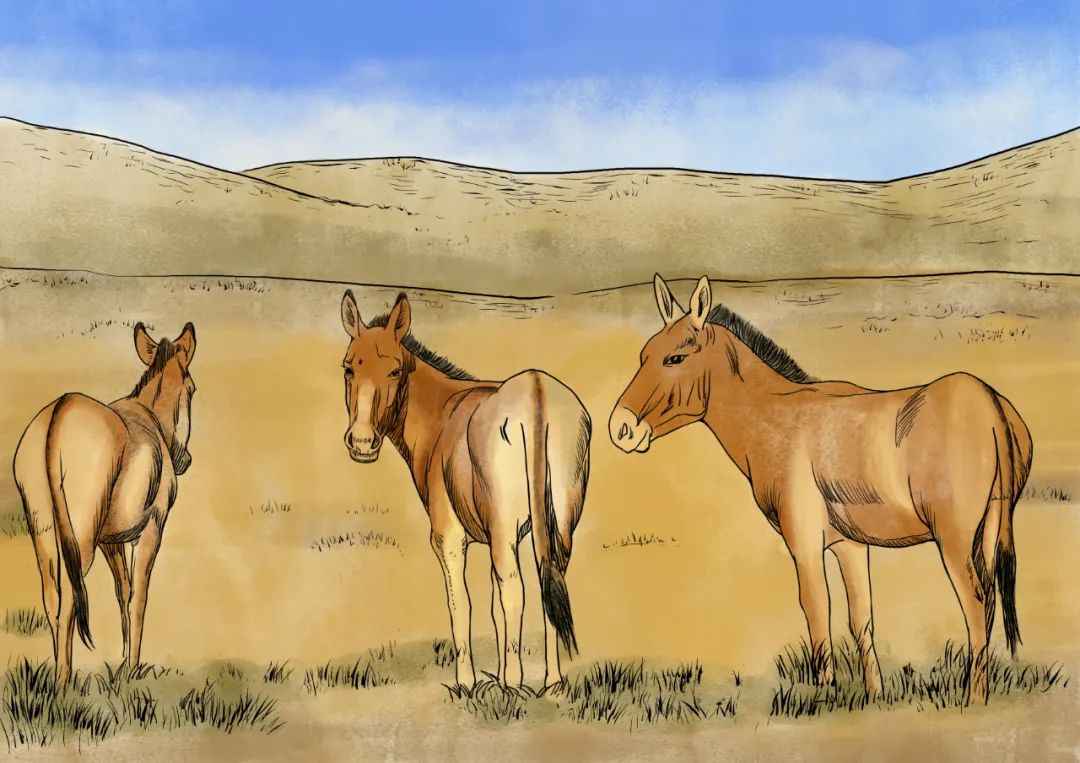

在长江源这片区域,国家一级保护动物藏野驴也是青藏高原的特有物种,藏野驴体型矫健,外形与家驴相似,但更为高大壮硕,成年藏野驴肩高可达1.4米左右。它们全身毛色以棕褐色为主,腹部及四肢内侧为白色,鬃毛短而直立,尾巴细长。藏野驴喜欢成群出没,群体数量从几只到上百只不等。它们性格机警,听觉和视觉敏锐,一旦察觉到危险,便会迅速奔跑逃离,奔跑速度极快,可达每小时60公里,堪称高原上的“奔跑健将”。也正是成群结队的藏野驴,让长江源头不再寂寞。

青藏高原上的野牦牛,是大自然顽强生命力的象征。野生牦牛性情凶猛,拥有强壮的体魄和尖锐的犄角。面对威胁时,野牦牛会毫不犹豫地发起攻击,捍卫自己的领地。野牦牛在长江源的生态保护中扮演着“工程师”的角色,能调节植被的生长和分布,促进草原生态系统的能量流动。而被驯养的牦牛,素有“高原之舟”和“全能家畜”的美誉。它们不仅能驮运重物,帮助人们在高原上进行物资运输,是高原居民不可或缺的伙伴。

黑颈鹤,作为国家一级保护动物,是长江源独特的飞禽。它最显著的特征便是喙长、颈长、腿长,体型欣长优雅,在水边踱步时,宛如一位高贵的舞者,一举一动都散发着独特的气质。当黑颈鹤振翅高飞,身姿矫健,瞬间惊艳整个青藏高原。黑颈鹤多栖息于草甸、沼泽地带,它们对栖息环境十分挑剔,需要干净的水源、丰富的食物和安全的繁殖场所。黑颈鹤的生存状况,直接反映了高原湿地生态系统的稳定性和完整性。倘若黑颈鹤的数量减少或生存环境恶化,则意味着湿地退化、水污染或者食物资源减少。

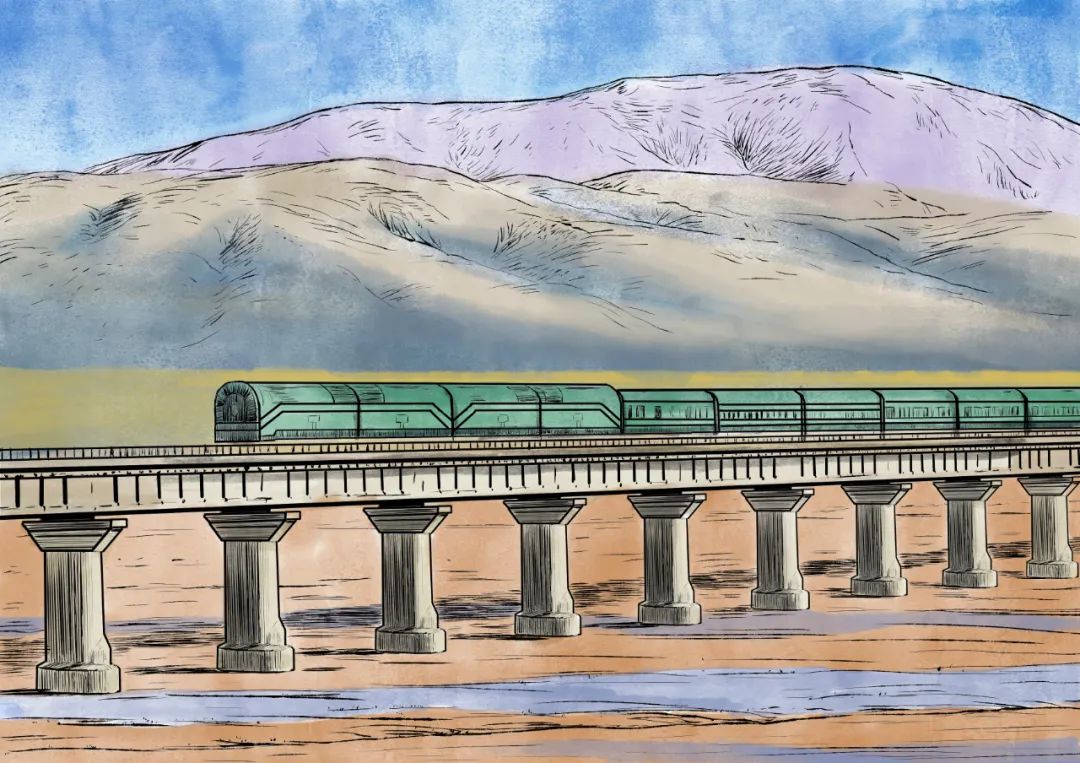

青藏铁路作为通往西藏的第一条铁路,不仅是世界上海拔最高、线路最长的高原铁路,更是铁路建设史上生态保护的典范。青藏铁路建设中充分考虑到了高原生态的脆弱性,采取了一系列生态保护举措。其中,预留野生动物迁徙专用通道,为藏羚羊等野生动物提供了自由迁徙的空间,使得它们生活习性和繁殖规律不被干扰。为减少对冻土环境的影响,铁路建设采用了热棒技术,通过热棒将热量导出,保证冻土的稳定。青藏铁路不仅是一条交通大动脉,更是一条守护高原生态的绿色长廊。

作为长江的发源地,青藏高原生态环境脆弱,传统能源的开发和利用容易对生态造成破坏。而风电作为清洁能源,能减少对环境的负面影响。2024年1月1日,世界超高海拔地区最大的风力发电场——那曲欧玛亭嘎100兆瓦风电项目正式投入运行。这意味着每年能够向那曲输送2亿度清洁电能,足够满足23 万人一年的用电需求。

长江源,其独特的自然生态一直备受世界瞩目。近年来,不同领域的专家学者团队纷纷奔赴长江源,开展了丰富多样的科学考察。他们不畏恶劣的自然环境,顶着高原的寒风与缺氧的挑战,在长江源留下探索的足迹。

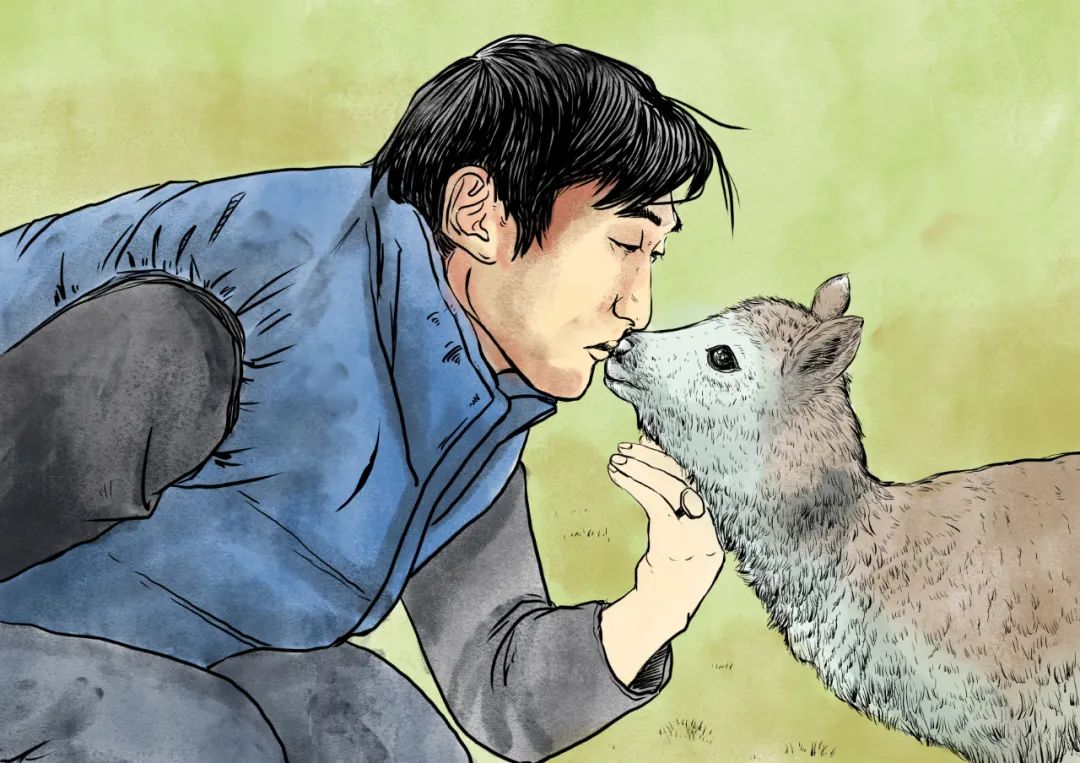

长江源生态与地质的复杂性,吸引着研究者的目光。2022年夏天,中国地质大学(武汉)组织师生考察团队,奔赴长江源格拉丹山附近,开启多学科深度考察之旅。在长江源,考察团队手持采样工具,仔细观察水流走向,在不同深度、流速的区域进行采样。

师生们不仅专注科考,还向当地居民普及长江源保护知识,倡导减少污染排放,守护好这片净土。

在长江源科学考察中,专家学者对各类岩石样本进行成分检测与结构剖析。从古老变质岩的矿物构成,到沉积岩中蕴含的古生物化石痕迹,每一处细节都不放过,力求从地质学角度梳理长江源的演化脉络。如,通过分析岩石中记录的古水文信息,可预测未来水资源的变化趋势。

随着全球气候变暖,冰川加速融化,水源涵养能力逐渐下降,这直接影响动植物生存。在长江源的科学研究中,对动植物的考察始终占据着重要地位。长江源丰富多样的植物群落不仅能够保持水土,防止水土流失,还为众多动物提供食物和栖息场所。

长江源地势高亢、气候复杂多变,分布着大量适应高寒环境的草本植物。此外,还有众多珍稀的高原特有植物,如雪莲、绿绒蒿等。专家学者们深入长江源,考察植物的种类、分布和生长习性。

长江源是全球气候变化的敏感区域,为了保护这个区域的自然生态,通过实施生态移民、禁牧休牧等政策,减少了人类活动对生态环境的干扰。长江源头的生态保护任重道远,这是一场没有硝烟的战争,也是一场需要我们共同努力的持久战。

山河网络工作室微信公众号是中国地质大学的新媒体平台,主要讲述地大故事,强化思想引领,倡导人与自然和谐共生。欢迎广大网友来稿,新闻、评论、图片、微视频等均可。

收稿邮箱:693900474@qq.com