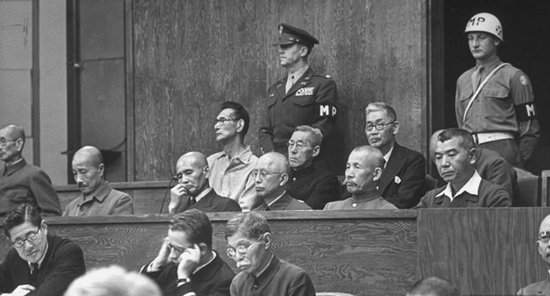

东京审判现场。由于美国从中作梗,日本细菌战战犯无一人被审判

毫无疑问,“大东亚战争肯定论”这种荒谬史观,既是日本历史文化消极成分的积淀(如战前天皇史观中的“亚洲停滞论”“日本种族优越论”等),也有日本近代历史发展负面影响的遗留,更是日本民族国民性中劣根性一面的坦露,其形成的原因是复杂的,但战后特殊的历史环境是主要成因。

首先,日本的投降方式决定了正确史观置立的政治基础的薄弱。

日本不同于德国和意大利,既不是人民打倒了法西斯政权,也没有强大的抵抗运动,选择投降是统治者内部斗争的结果。所以,战败后旧的国家机器依然存在,过去的统治者继续执掌权力,人民革命力量的弱小不足以为正确史观创造必需的政治前提。战后日本的工农运动虽也此起彼伏,但由于美国占领军当局和日本统治者的分化瓦解,工农群众组织不断改组分裂,不能形成强有力的领导,到60年代初政治斗争即走向消沉,人民革命斗争始终对统治阶级未构成严重威胁,统治阶级的意志往往在社会生活的各个领域起主导作用,在历史观、战争观上也不例外。

其次,美国对日本的军事占领和大力扶植是制约正确二战观形成的重要外部因素。

根据《波茨坦公告》,1945年8月,盟军开始占领日本,占领方式实际上是美国的单独占领。美军占领之初的基本政策,是打击限制日本,使其成为美国的附属国。从1948年起,由于冷战的出现,美国占领初期推行的比较彻底的“非军事化”和“民主化”政策即改变为保护、扶植日本的政策。政治上,美国通过日本实施间接统治,基本消灭了以专制主义天皇制为核心的法西斯军国主义制度,但保留了很多残余。美军占领当局分化工农革命运动,镇压进步力量,竭力把日本建成反苏、反华、反共的“防波堤”,使日本成为帝国主义阵营的一员。经济上,1948年底美国提出“复兴”日本经济“自主”,成为“亚洲的工厂”。美国不仅不要日本的战争赔偿,还撤销拆迁日本战争工业作为赔偿的计划,使日本的工业基础得以保留。朝鲜战争爆发后,美国把日本作为重要的军事基地和军需供应地,使日本经济依靠美国的战争“特需”而开始起飞。军事上,1947年5月生效的《日本国宪法》,规定了放弃战争和撤销备等。但是,朝鲜战争爆发后,美国命令日本政府建立了一支7.5万人的警察预备队,1952年8月改为保安队,1954年升级为陆上自卫队与海上自卫队,并新成立航空自卫队,使日本得以重新武装起来,有了一定的军事实力,由于战后世界格局的变化和美国对日本的这种特殊保护政策,使得日本远不如德国那样,对以往的历史持有正确的立场和明朗的态度,其二战观大成问题。

再次,战后对日本军国主义势力打击不彻底,保护了一批军国主义分子。

他们的历史,决定了必然要为军国主义涂脂抹粉、歌功颂德,必然要坚持、贩卖反动史观。其主要依据是:

第一,战后天皇的战争责任没有受到追究,作为“日本国的象征”又得以保留,使得以军国主义思想的核心——尊崇天皇的观念也得以保存下来,这极不利于对军国主义的彻底清算和对战争的反省。

第二,和德国不同,由于天皇裕仁“不忍以自己的名义加以处罚”,日本没有自行审判战犯,而是由远东国际军事法庭审理。历时两年的东京审判以大量确凿事实揭露了日本法西斯发动侵略战争的真象及其犯下的滔天罪行,对28名甲级战犯作出了判决,但审判很不彻底,它没有人民的自下而上的广泛参与,审判的主要是军人,犯有战争罪行的一批政界、财界要人,包括天皇,并未受到应有审判。

第三,日本战败后被褫夺公权的军国主义分子共达21万人。从1950年10月开始,陆续被解除处分,甚至连甲级战犯重光葵也于11月获假释出狱。1951年6月,又大批解除褫夺公权的处分。到1952年4月,被“整肃”的军国主义分子几乎全部获得了公民权。在这种情况下,右翼团体相继复活,到1952年2月即达270多个。

第四,战后不久,一些军国主义分子乃至战犯又重返军界,政界和财界,有的担任要职。如战后担任过日本首相的吉田茂、鸠山一郎、岸信介、福田赳夫,中曾根康弘等,都曾为军国主义侵略战争卖命效力。其中,岸信介在“满洲国”建立时即任总务厅次长之职,1943年曾任东条英机内阁的国务大臣兼军需次官,战后以甲级战犯被捕入狱,1948年底获释,不久选上国会议员,1957年至1960年间出任首相。岸信介内阁是日本战后最反动的一届内阁。他的政府首席代表在1953年10月的“日韩谈判”中公然宣称,对朝鲜的长期殖民统治是“给韩国以利益,并不是掠夺和压迫韩国”。岸信介本人,直到80年代还在为建立所谓“满洲建国之碑”而到处游说。

最后,日本国民长期缺乏正确的历史观教育是荒谬二战观滋生蔓延的重要内部原因。这主要表现在:

第一,战后日本从未对军国主义思想作彻底批判和清算,大国主义情结在不少民众中阴魂不散。战前和战时,日本民众受到的是传统的皇道主义、国家主义和极端民族主义教育,培养国民盲目服从、尽忠报国的所谓“大和魂”精神。战后,“国家思想、对天皇的崇拜虽然减弱,但这些仍在公司、学校、机关等各自生活中心的组织和家庭思想中继承下来”,曾助长了战争步步升级的“集团意识”至今根深蒂固。70年代以来,由于日本经济的空前发展和人民生活水平的提高,国民意识日益保守化,大国民族主义思潮再度泛起。新的民族主义宣扬日本“民族精神”,培养民族优越感,鼓吹排他性,在国民中有着广泛的影响。

第二,对青年缺乏侵略战争历史的教育。针对战前日本以军国主义教育为主要内容的教育制度,1947年3月通过了具有强烈和平、民主精神的《教育基本法》。但不久,日本政府即对学校的和平教育、民主教育加以限制,转而逐步推行“爱国精神”教育、“道德”教育、“国防教育”等等。1956年日本文部省开始了对教科书的统制,1962年开始审订制度,1963年实际上完成了国定教科书的制定。“在日本的历史教科书中,不准叙述人民被剥削、被压迫的实际生活情况及其斗争,尤其对近代日本不断发动的侵略战争,一概美化成正义的、不得不战的战争,而对统治殖民地的情况,则一个字也不准写”。80年代,文部省又公然篡改历史教科书,将“侵略”改成“进入”,并否认“南京大屠杀”,遭到了亚洲各国人民的强烈抨击而被迫修订,但在日本国内又被作为“外压”“干涉日本内政”的证据。上文提及的田中正明几乎是狂叫:“世界上还能找到将敌国的恶意宣传写在本国的教科书上,对子弟施以教育的国家吗?”

战后未能彻底清算军国主义的遗毒,缺乏对国民进行正确的历史观教育,将历史教育的目的仅确定为培养学生“正确的国家观”,使青年一代至今不明了以往侵略战争的真相,甚至重新灌输反动的“皇国史观”,日本历届政府负有不可推卸的责任。

综上所述,“大东亚战争肯定论”这一谬误史观的出笼和盛行,有着重要的外部原因,也有内部原因。它是战后日本特殊历史环境的产物,是战后日本社会政治经济发展演变的结果,也与日本统治集团的培植、纵容不无关系。这种深刻的历史背景,决定了日本“大东亚战争肯定论”一有机会就沉渣泛起的可能性及其现实的基础。

原文刊载《武当学刊》,被《史学研究新视野》(山东大学出版社,1997.09)收录。