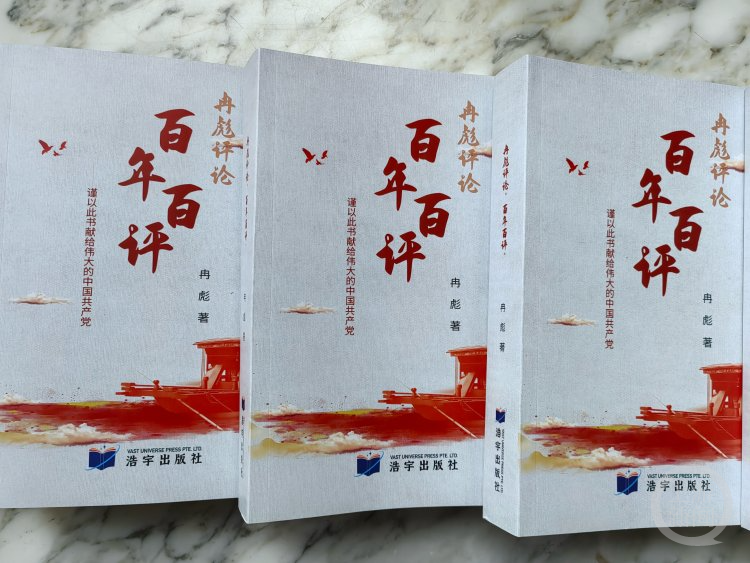

日前,中共重庆市委当代党员杂志社副编审、重庆市网络作家协会副主席冉彪的心血著作《冉彪评论·百年百评》出版,引发网民广泛关注。记者带着浓厚的兴趣采访了作者冉彪老师。

“百年百评”是指什么?记者在《冉彪评论·百年百评》封底发现,这是冉彪在全党全军全国各族人民喜迎和庆祝中国共产党成立100周年的大喜日子里,通过自媒体微信公众号"冉彪评论",紧贴时代发展,自觉担负起记录新时代,书写新时代、讴歌新时代的历史使命,历经20个月、600多个难忘的日日夜夜,以超凡勇气、创新智慧和顽强毅力推出“冉彪评论”喜迎中国共产党成立100周年系列评论50篇和“冉彪评论”庆祝中国共产党成立100周年系列评论50篇,加起来共100篇,结集成书后超过28万字。教育部高校网络教育名师、汉江师范学院副教授胡文江在序言中指出,“百年百评”横空出世,惊艳了无数网民,是当下评论界的一个壮举、一件大事。该书抒发了一位老共产党员对中国共产党的无限赤诚与无比热爱,凸显了一名资深新闻人士对党的创新理论如饥似渴地跟进学习的内生动力与持久激情,也折射了一名自媒体大V在互联网上敢于发声、敢于亮剑、敢于斗争的使命担当。

谈到“为什么会萌发创作这‘百年百评’的念头”,冉老师回答说“其实很简单,就是要给自己以信心、给他人以鼓舞、给社会以力量、给事业以推动、给时代以讴歌。”“创作的过程就是学习的过程,就是倒逼自己不断提升认知的过程,就是不断创新理论武装的方式方法的过程,不为别的,为的是内心充实,为的是集中精力办好自己的事。”冉彪坦言,用好用足8小时之外,以撰写网络评论的形式持续开展对党的创新理论的学习,已经成为自己的日常习惯。特别是当遇到有人对党的百年光辉历程和巨大历史成就的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同还很不够时,他觉得自己身为一名老党员,有责任、有义务通过持续不断地关注党的自我革命和党的建设新的伟大工程,持续不断地撰写、刊发网评,和那些糊涂认识展开具有许多新的历史特点的伟大斗争。

那么,在“百年百评”的创作过程中又是怎样谋划选题的呢?现在很多冠以“百年解评”“百种解读”的书籍多是合众人之力、集众人之智,而《冉彪评论“百年百评”》则是冉彪个人围绕党的建设主题持续用力。“百年百评”以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为纲,及时跟进中央全会、全国两会、重大纪念日,以及习近平总书记的会议活动、接见会见、考察调研、指示批示、致电致信、出访等的学习,自觉地站在唯物辩证法和唯物史观的高度,以其敏锐的政治洞察力,宏阔的思维视野和扎实的理论基础及时解读党的创新理论,不间断地推出党建和时政热点评论。每篇评论看起来都是细节,都是小事,但件件关乎民生,发挥了“船”和“桥”的作用,让民之诉求、党之呼应与评之道理贯通起来,让中央政策导向更加鲜明。

有网友留言道,“‘百年百评’以其朴实无华的文风书写了百年大党波澜壮阔的历史进程,所蕴含的政治坚定、思想敏锐、文化担当、社会责任、大爱情怀、斗争精神,正是这个时代不可或缺和难能可贵的,具有鲜明的时代烙印和厚重的时代价值。”冉彪认为:“开展网络评论写作根本在于端正我们的写作态度,写作态度比写作技巧重要千百倍;写作就是要实事求是、真诚表达,不要故作姿态、不要言不由衷。” 该书涉及“学习重要讲话”“党史学习教育”“新闻舆论工作”“伟大中国精神”“网络治理能力”“党的自身建设”六个专题,系统性和具体性并重,新闻、历史、批判三种手法信手转承,让人耳目一新、可读性强。

冉彪认为,党员的身份必须24小时在岗。虽然为党发声是天经地义的,但当前很多党员干部不会做、不愿做、做不好等问题客观存在。这个时候就更需要有人善于发声、敢于亮剑,旗帜鲜明地传播新时代创新理论。作为党员知识分子,唯有始终践行初心、担当使命,终身学习、守正创新,超越自我、突破前人,干成事业、无怨无悔,守住底线、大步向前,才能对得起共产党员的光荣身份。“百年百评”就是自己长期学习、研究、传播习近平新时代中国特色社会主义思想的学习成果、理论成果、实践成果。阅读该书对于党员即时跟进学习党的创新理论,基层党组织开展政治理论学习,自媒体人士如何发声如何斗争如何亮剑,写作爱好者如何写好党建评论都会有所裨益。

谈到“一个人完成一百篇文章的非常之举”,冉彪说,其间既有8小时以外的奋笔疾书、默默耕耘,也有一些不被理解。特别是在距离庆祝党的百年华诞只有12天的时候,父亲离世,这让冉彪非常痛苦和遗憾,他强忍悲痛,继续投入到“百评”的创作之中。冉彪说,生命不息、战斗不止。互联网上的有害信息层出不穷,特别是当前深入贯彻落实中央八项规定精神学习教育正开展得如火如荼,我担负着党的信任和期望,更应该给孩子、给家人、给身边人做个标杆,关键时刻不失声不失语,用手中的笔持续传播党的创新理论,回应网民关切,为建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想、开展伟大斗争继续鼓与呼。

(胡文江)